第一屆貝克街杯推理大賽第四題

《六角館傳說(shuō)殺人事件》

作者:愛(ài)德華先生

本文版權(quán)歸作者及貝克街推理學(xué)院所有,未經(jīng)作者及本站同意,禁止轉(zhuǎn)載本謎題

登場(chǎng)人物介紹 楚之橋:男,29歲,論壇站長(zhǎng),某公司的小職員。 張念:男,26歲,論壇副站長(zhǎng),年輕的富二代。 陳乾幄:男,27歲,論壇某版主,兼職的推理小說(shuō)家。 楊馥馥:女,20歲,大學(xué)生。 凌也平:女,21歲,大學(xué)生。 秦薇薇:女,25歲,某公司白領(lǐng)。 管家老柴:男,63歲,六角館管家。 女仆丁甜甜:女,17歲,雇傭來(lái)的女仆。 司機(jī):男,28歲,雇傭來(lái)的司機(jī)。

楊馥馥在這樣一個(gè)清晨醒來(lái),空氣中彌漫著陳腐的氣味,白綢蕾絲卷邊窗簾隨風(fēng)搖曳,地板上的臺(tái)燈腳座落滿(mǎn)灰塵,衛(wèi)生間里無(wú)法分辨的褐色污垢密布。整個(gè)屋子,被破碎的時(shí)光和未知的歷史淤積,不斷發(fā)酵。

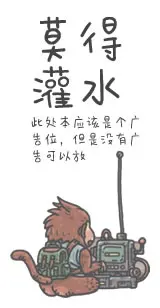

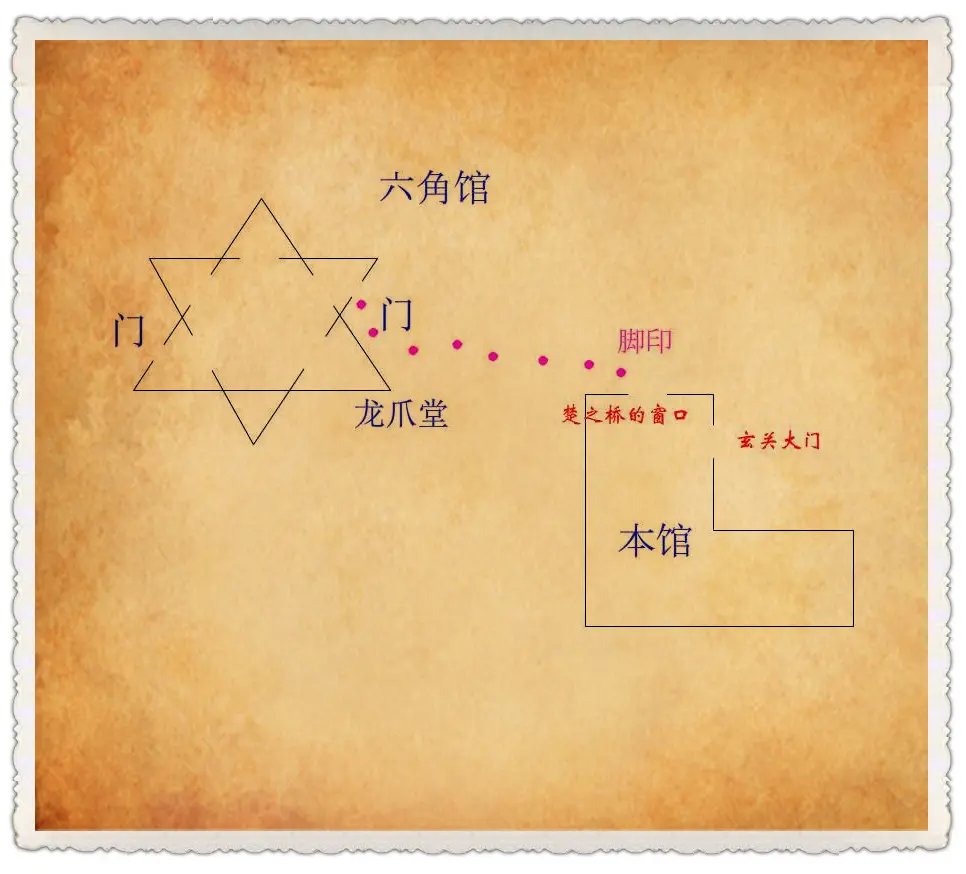

記憶如流水。 昨日,作為“偵探協(xié)會(huì)論壇”的成員,楊馥馥應(yīng)邀出席“六角館”的同城聚會(huì)。聚會(huì)地點(diǎn),位于A市K鎮(zhèn)郊外50公里以外的一片森林盆地內(nèi)。“六角館”目前是閑置的空房,一旁的“本館”是小旅館。(如圖一) 大約是傍晚,大家在K鎮(zhèn)聚集,聘來(lái)的司機(jī)大叔駕駛著商務(wù)車(chē)一路飛馳。互相介紹后,楊馥馥了解到發(fā)起者是論壇的站長(zhǎng),楚之橋,他坐在前排向大家介紹活動(dòng)流程。 聚會(huì)的主辦者是副站長(zhǎng),名叫張念的年輕“富二代”,“六角館”正是被他購(gòu)置入名下,活動(dòng)都由他出資承擔(dān),每個(gè)參與者都配發(fā)了筆記本電腦,甚至還聘請(qǐng)了管家、女仆和司機(jī)。此刻,他坐在靠窗位置,在iPad上準(zhǔn)備深夜小游戲的謎題。 雖然是聚會(huì),排除正副站長(zhǎng),實(shí)際上參與者只有包括楊馥馥在的四個(gè)人。分別是自稱(chēng)推理小說(shuō)家的陳乾幄、公司白領(lǐng)的秦薇薇、大學(xué)生的凌也平。 晚飯后,根據(jù)計(jì)劃,張念返回自己的房間,通過(guò)局域網(wǎng)向大家的筆記本里出題,則楚之橋作為裁判,負(fù)責(zé)監(jiān)督是否有人作弊。眾人吃著宵夜,對(duì)一道道謎題,侃侃而談。 大約十一點(diǎn)半,一位六十多歲的管家“老柴”風(fēng)塵仆仆的趕來(lái),帶回從K鎮(zhèn)裁縫店定制的“偵探協(xié)會(huì)論壇”制服,并且重申了“本館”的相關(guān)管理制度。 趕了一天山路,眾人都挺累的,楚之橋建議大家先去睡覺(jué),第二天早餐后再繼續(xù)游戲。 “咚咚咚,楊小姐,在嗎?”敲門(mén)聲將楊馥馥從回憶里拽回現(xiàn)實(shí)。敲門(mén)的是六角館的服務(wù)生丁甜甜,一位十七八歲的少女。 “嗯...”馥馥淡然的回應(yīng)了一句,換衣服起床。

“蛇涎草,一種類(lèi)似于爬山虎的植物,貼著墻壁爬升,在六角盆地生長(zhǎng)茂盛。據(jù)說(shuō),六角館有一個(gè)可怕的詛咒,蛇涎草會(huì)變成毒蛇一般,纏繞在人的身體上,直至這個(gè)不幸的家伙窒息身亡。”楚之橋站在玄關(guān),繪聲繪色的講故事。 老柴臉色慘白的走過(guò)來(lái),說(shuō)道:“別說(shuō)了,先生。” “六角館還有兩個(gè)傳說(shuō),一個(gè)是龍爪堂吊著的尸體,一個(gè)是燃燒的地窖…” 秦薇薇留著爽朗的類(lèi)似男生的短發(fā),穿著露肩的背心、單薄的運(yùn)動(dòng)短褲,踏著釘鞋,剛剛晨跑回來(lái),汗流浹背的回答:“站長(zhǎng),這種詭異怪談,嚇嚇也平、馥馥那些小姑娘差不多,我才不怕勒。” “嘿嘿,我也只是想創(chuàng)造點(diǎn)聚會(huì)的氣氛嘛” “有什么傳說(shuō)也告訴甜甜吧。”丁甜甜八卦的蹦出來(lái),穿著女仆制服的她,一臉春光燦爛。隨后的楊馥馥只是緩緩的走過(guò),目光里沒(méi)有一絲波瀾,臉上掛著禮節(jié)性的微笑。 “你怎么這么晚起來(lái)啊。”楚之橋有些奇怪的問(wèn)。 “喔,昨天沒(méi)睡好,一直頭暈。” 正當(dāng)大家寒暄著,管家老柴滿(mǎn)臉不安的指著遠(yuǎn)處,說(shuō)道:“凌小姐回來(lái)了。” 順著老柴手指的方向,只見(jiàn)凌也平失魂落魄的快步跑來(lái),大聲呼喊:“張念…張念…他…”

六角館。 眾人面面相覷,不知所措。 陳乾幄臉色鐵青的站在大家身后,望著這棟被蛇涎草纏繞的建筑,嘴邊叼著的香煙被咬的變形。 張念面部表情猙獰,穿著寬松的運(yùn)動(dòng)服倒在蛇涎草盤(pán)根錯(cuò)節(jié)的枝系之中,手腳被植物裹住,脖子上有一道勒過(guò)的痕跡,身前是一些由于太陽(yáng)照射,秋黃的蛇涎草斷枝。 “這是怎么一回事,張念怎么?” 陳乾幄從后面擠到眾人前,目光如炬,說(shuō)道:“大家不要破壞現(xiàn)場(chǎng),說(shuō)不定會(huì)是不可能犯罪?” “什么?” 楊馥馥微微一怔,環(huán)顧四周的植物,又扭過(guò)頭望著一旁顫抖不已的凌也平。 “喂,小姑娘,這些蔓藤是你弄斷的嗎?”陳乾幄指著尸體前一道散亂的蛇涎草蔓藤。 凌也平似乎在努力回憶什么,咬了咬嘴唇,說(shuō)道:“我看見(jiàn)張念的衣服從蛇涎草里露出來(lái),好奇的湊上前,用力撥開(kāi)了蛇涎草,就看見(jiàn)了他的臉…” “你確定他是被這些枯黃的蛇涎草裹住的,而不是只是斷了的蛇涎草鋪在尸體上嗎?”楚之橋恍然大悟的問(wèn)。 “雖然,記憶很混亂,當(dāng)時(shí)也很害怕,但是青藤都是連著的,如果是斷開(kāi)耷拉著的,我會(huì)…分辨出來(lái)的,尸體就是像從植物里長(zhǎng)出來(lái)的一樣啊。”凌也平失聲喊著。 “沒(méi)有錯(cuò)。”陳乾幄走到眾人面前,說(shuō):“這是不可能犯罪,如同沒(méi)有腳印的雪地、沙地一般,枯萎易斷的蔓藤成為了一道天然屏障,兇手如果殺人,塞進(jìn)去尸體,再離開(kāi),枯藤會(huì)全部斷開(kāi)。然而,凌也平撥開(kāi)它們前,蔓藤竟然都是完好的。” 話(huà)音落下,眾人驚愕。 “詛咒…詛咒…這是詛咒啊…”一直躲在遠(yuǎn)處的老柴忽然大聲尖叫,雙手捂著頭,一面痛苦地說(shuō):“過(guò)了40年…詛咒還在…詛咒還在…”一面狂奔著離開(kāi)了。

六角館,大門(mén)沒(méi)有鎖。大家將尸體轉(zhuǎn)移,放在六角館地下室,一個(gè)類(lèi)似于冰窖的地方。盆地內(nèi)沒(méi)有信號(hào)、網(wǎng)絡(luò)和電話(huà),大家準(zhǔn)備去報(bào)警,從跑道到吊橋,大約走了半個(gè)小時(shí),才發(fā)現(xiàn)橋已經(jīng)斷了。楚之橋安慰大家,司機(jī)翌日下午會(huì)來(lái)接,屆時(shí)發(fā)現(xiàn)橋斷了,就會(huì)想辦法施救的。 楊馥馥獨(dú)自來(lái)到了發(fā)現(xiàn)尸體的地方,發(fā)現(xiàn)在草地和泥土之中,留下了一行釘鞋來(lái)回的痕跡。正常的鞋子,踩在這種地面上,是不會(huì)留下明顯鞋印的。而且,按照她對(duì)尸體的檢查,死亡時(shí)間不會(huì)超過(guò)半個(gè)小時(shí)。隨后,楊馥馥調(diào)查了整個(gè)盆地,沒(méi)有找到有人遺棄的東西。 不久,天空淅淅瀝瀝下起雨。 眾人返回本館,陳乾幄用力的把香煙按在煙灰缸上,興奮的說(shuō):“與其呆著,大家不如自己說(shuō)說(shuō),誰(shuí)有完整的不在場(chǎng)證明?”

老柴:我住玄關(guān)旁的房間,每天六點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)起床,打開(kāi)玄關(guān)的大門(mén),夜晚十二點(diǎn)鎖門(mén)以后,才睡覺(jué)。昨晚11點(diǎn)回來(lái),把“學(xué)院服”給了楚之橋,我就返回屋里了。今天秦薇薇是六點(diǎn)半出的玄關(guān);六點(diǎn)四十五分楚之橋和張念下來(lái),張念說(shuō)要晨跑就出去了,只有楚之橋在我這邊閑聊;凌也平大約幾分鐘之后下來(lái)。九點(diǎn)不到,丁甜甜做好早餐,楚之橋讓她去叫楊馥馥起床,同時(shí),秦薇薇就回來(lái)了。 秦薇薇:嗯,我每天六點(diǎn)半起來(lái)晨跑,這是習(xí)慣。這幾天,腳底受傷了,做了一段時(shí)間熱身運(yùn)動(dòng),遠(yuǎn)遠(yuǎn)看見(jiàn)穿運(yùn)動(dòng)服的張念出來(lái),他往六角館方向去的。回來(lái)的時(shí)候,在玄關(guān)和楚之橋閑聊了一會(huì)。 凌也平:其實(shí)…昨天,張念給我留了一張紙條,讓我今早到小樹(shù)林會(huì)面…我去了小樹(shù)林,他不在。等我回來(lái),圍著六角館慢慢走,就發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)蛇涎草里有東西,等我撥開(kāi)蔓藤,就看見(jiàn)他倒在里面,太可怕了。 楚之橋:噢,我是早上起床遇到張念,他說(shuō)要出去晨跑。我們一起下樓,在玄關(guān)我和老柴閑聊,張念獨(dú)自出去了,凌也平大概五分鐘以后下來(lái)的。后來(lái)秦薇薇也回來(lái)了,我們閑聊了一會(huì)。 陳乾幄:在來(lái)六角盆地的路上,我告訴過(guò)大家,今早要構(gòu)思新的謎題,所以一直在屋子里。況且,從昨天開(kāi)始,一直不舒服,皮膚有些過(guò)敏。等我來(lái)到玄關(guān),發(fā)現(xiàn)你們幾個(gè)正驚慌的朝外面去,于是就跟了上來(lái),我和楊小姐一同走在后面。 丁甜甜:我大概七點(diǎn)起床的呢,準(zhǔn)備早餐。后來(lái),來(lái)到玄關(guān),楚之橋讓我去叫沒(méi)有起床的同伴。楊馥馥小姐,和我一同下樓的。凌小姐回來(lái)時(shí),陳先生正好下來(lái)。楊小姐行動(dòng)慢,她和陳先生走在大家后面。

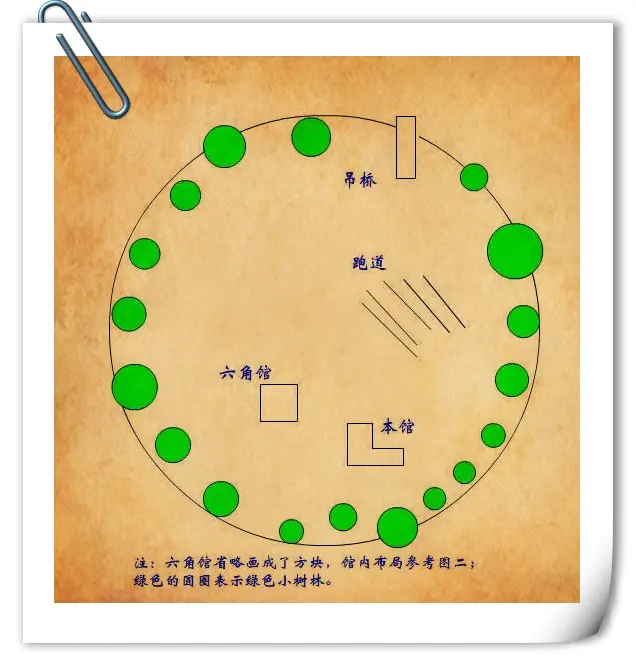

六角館,中央大廳。 楊馥馥緩緩踱步,望著在窗口肆意蔓延的蛇涎草。大廳左邊是一排天使的雕像,右邊則是一排惡魔的雕像。惡魔雕像的后面是通往地下室的階梯。 此外,六角館還有幾間怪異的房間。冬暖閣,一間榻榻米式的屋子;蒼郁軒,一間擺放著花架的房間,外面就是陳尸的地方;香茗苑,一間茶屋的設(shè)計(jì),但是空氣中彌漫著怪怪的草藥味;朱墨軒,看似應(yīng)該是書(shū)房;咸池湯,一間荒廢的大浴室。至于,龍爪堂,是一間莫名其妙的空屋子。(如圖2) “你在這里干什么…楊小姐?”老柴戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的走過(guò)來(lái),臉上書(shū)寫(xiě)著不信任。 “只是看看。”楊馥馥撥弄了一下肩膀旁垂著的發(fā)擺,嘴角微微翹起:“老爺爺,在這里很久了?” “來(lái),吸一根。”陳乾幄神不知鬼不覺(jué)的從后面踱步出來(lái),遞上一根香煙。 老柴接過(guò)煙,點(diǎn)燃,深深的吸了一口,才打開(kāi)了話(huà)匣子。 原來(lái),六角館,是100年以前,一位年輕的英國(guó)領(lǐng)事修建的,據(jù)說(shuō)他癡醉于中國(guó)的文化,抗戰(zhàn)的時(shí)候,他自殺了。40年代,一位中國(guó)醫(yī)生買(mǎi)下了這里,修建了本館。雖然K鎮(zhèn)距離盆地有50多公里,但是他堅(jiān)持去鎮(zhèn)上給人看病,還經(jīng)常免費(fèi)提供醫(yī)藥品,被大家稱(chēng)頌。老柴10歲的時(shí)候討飯到K鎮(zhèn),被收養(yǎng)。40年前的一天,女主人忽然死了,被蛇涎草裹滿(mǎn)了全身,第二天醫(yī)生也自殺了。深夜,六角館的地下室失火,所有的尸體都被成了灰燼。 從此,六角館的傳說(shuō),就在老柴腦海里種下了恐懼的影子。所以,任何關(guān)于六角館傳說(shuō)、詛咒的事情,他都非常忌諱。 改革開(kāi)放以后,政府收購(gòu)了房產(chǎn),本館成了小旅館,作為度假游的地方。可是山路崎嶇難行,久而久之,就越來(lái)越荒廢了。

龍爪堂。 “這間屋子是干什么的?” 陳乾幄環(huán)顧四周,左邊的墻壁是泛黃的白墻,發(fā)散著陽(yáng)光之類(lèi)的光芒,右邊則是漆黑的墻壁。一排浮雕,大致是一種類(lèi)似于爪子的紅色花朵,朝著“陽(yáng)光”生長(zhǎng)。 老柴掏出手帕,擦了擦汗,說(shuō):“我也不知道,只記得對(duì)面香茗苑最早是放英國(guó)人的貨物,后來(lái)是放主人的醫(yī)藥品,快走吧,主人就是在這里上吊自盡的。” 楊馥馥略微抬頭,望了望屋子中央的吊鉤,以前應(yīng)該是裝老式吊扇用的,滿(mǎn)是鐵銹。

在陳乾幄的帶領(lǐng)下,楊馥馥又確認(rèn)了本館的窗戶(hù)。整棟樓,除了臥房以外,全部的窗戶(hù)都是有防盜欄的,要想出去是不可能的。老柴的屋子,是由雜物間改造的,也有防盜欄。 陳乾幄自顧的說(shuō):“我很費(fèi)解那個(gè)蛇涎草的手法。” “從不可能犯罪的意義上來(lái)說(shuō),不符合邏輯。”楊馥馥脫口而出,在對(duì)方的驚異目光中,頓了頓,撥弄了一下手腕上的藏銀鐲子,又恢復(fù)了恬靜的表情。 陳乾幄淺淺的微笑,說(shuō):“我很懷疑你,或者丁甜甜。因?yàn)椋瑥埬铍x開(kāi)屋子以后,楚之橋、老柴在聊天,如果他們之中有人做偽證,其中逃出去一個(gè),外面的秦薇薇會(huì)注意到。” “那秦薇薇呢?” 陳乾幄淡淡的笑了,回答:“我的窗口正好能看到跑道,她一直在慢跑。所以,我從一開(kāi)始就排除了她。” “閣下,自己呢?” 陳乾幄搖了搖頭,說(shuō)道:“明知故問(wèn)。剛剛檢查了所有的窗戶(hù),以你的觀察里,應(yīng)該不會(huì)忘記,我的窗前,生長(zhǎng)著幾乎枯萎的蔓藤。如果推開(kāi),會(huì)留下明顯的痕跡。” 楊馥馥撥弄著自己的藏銀鐲子,其實(shí),她細(xì)心留意過(guò),陳乾幄的窗戶(hù)完全沒(méi)有打開(kāi)過(guò)的痕跡。

深夜,為了避免出現(xiàn)意外,大家都統(tǒng)一行動(dòng)。本館廚房邊,有一個(gè)公用的澡堂,男女分批使用。眾人,戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的到了十一點(diǎn),才各自分開(kāi)。

廚房。 “你說(shuō)我是怎么來(lái)的?”丁甜甜好奇的反問(wèn)。 “嗯,你的女仆服是COS社團(tuán)專(zhuān)用的產(chǎn)品。”楊馥馥緩緩的說(shuō),一面幫著對(duì)方整理第二天的早餐。 丁甜甜扎起了濕漉漉的披肩長(zhǎng)發(fā),不好意思的吐了吐舌頭,回答:“我是打工的,高考以后沒(méi)事干,在網(wǎng)上掛了出賣(mài)剩余時(shí)間的帖子,張念聘用我來(lái)幫忙料理大家的餐飲,我就悲催的自己拖著行李,從K鎮(zhèn)打了車(chē)過(guò)來(lái)。” 楊馥馥沒(méi)有回應(yīng),點(diǎn)了點(diǎn)頭,注意到對(duì)方?jīng)]有碰蔬菜。 丁甜甜若有所思,說(shuō):“對(duì)了,聽(tīng)老柴說(shuō)過(guò),楚之橋、張念曾經(jīng)來(lái)過(guò)好幾次這里,應(yīng)該也是從K鎮(zhèn)叫的車(chē),好像他們有什么打算吧,具體的我也不知道了。” “老柴在這里呆了很久?” “他脾氣怪,張念、楚之橋好像都受了他不少埋怨,昨天是楚之橋讓他下午開(kāi)車(chē)去K鎮(zhèn)候著,等衣服做好又送回來(lái)。”丁甜甜回憶道:“似乎就是故意要給這老頭一個(gè)下馬威。” “這么捉弄老人家,也不好吧。” 丁甜甜攤開(kāi)雙手,說(shuō):“我也這么覺(jué)得,楚之橋確實(shí)挺無(wú)聊,第一天來(lái)的時(shí)候,他還特意用蛇涎草裹著一個(gè)石頭,嚇的老柴一個(gè)人躲的遠(yuǎn)遠(yuǎn)的,不敢靠近。” 餐廳。 楚之橋喝著茶,望著窗外的月色發(fā)呆。 楊馥馥在一旁,鋪著桌布,似乎不經(jīng)意的說(shuō)起:“這次聚會(huì),發(fā)生意外,不知道接下來(lái)會(huì)如何。” “為什么張念被勒死了呢,大家要受到警方的調(diào)查了。” 楊馥馥點(diǎn)了點(diǎn)頭,繼續(xù)說(shuō):“有一個(gè)事情,挺在意的。” “什么?” “丁甜甜,剛剛在廚房,我看見(jiàn)她一直不碰生菜、萵筍葉之類(lèi)有長(zhǎng)葉子的蔬菜,是有什么原因嗎?” 楚之橋似乎從沉思中回過(guò)神,喝了一口濃茶,回答:“我們也是才知道,張念從網(wǎng)上招聘了她,第一天準(zhǔn)備晚飯、宵夜,我發(fā)現(xiàn)她不碰這些東西。好奇的打聽(tīng),才知道她小時(shí)候遇過(guò)蛇咬,一直很懼怕長(zhǎng)條的東西。” 楊馥馥撥弄著手腕上藏銀鐲子,回憶著,難怪把張念尸體從蛇涎草里搬出來(lái)的時(shí)候,她一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)的站著。 “唉,人都有缺點(diǎn),很多東西無(wú)法完美。” “說(shuō)起來(lái),秦薇薇很專(zhuān)業(yè),穿著一雙專(zhuān)業(yè)的跑步鞋。” 楊馥馥假裝不經(jīng)意的說(shuō)。 “噢,我也是早上才發(fā)現(xiàn)。” 臥房。 “謝謝,喝了你熬的湯,舒服多了。”凌也平留著長(zhǎng)長(zhǎng)的卷發(fā),蜷縮坐在床上,雙手環(huán)抱著膝蓋,淡淡的說(shuō):“想不到張念會(huì)被殺,在論壇上他總是談笑風(fēng)生,家庭條件又好,很令人羨慕。” 楊馥馥白皙纖細(xì)的手指劃過(guò)桌角,撥弄著盛湯的碗,關(guān)切地說(shuō):“今早你看見(jiàn)他死了,害怕吧。” “哎,說(shuō)起來(lái)也怪。”凌也平緊鎖眉頭,慢慢回憶道:“我記得不是太清楚,當(dāng)時(shí)緊張地?fù)荛_(kāi)蔓藤,看見(jiàn)尸體,想起論壇上楚之橋說(shuō)的三個(gè)詛咒,嚇得我快步跑回來(lái)了。不過(guò),后來(lái)再看那些斷開(kāi)的蛇涎草,如果當(dāng)時(shí)我沒(méi)弄斷它們,肯定也是看不見(jiàn)尸體的。” “嗯,你一直挺害怕這些東西的,如果遇到壞人…” 凌也平抬頭望了望對(duì)方,摸了摸自己右臂上的傷痕,低頭說(shuō):“我們認(rèn)識(shí)挺久了,你還記得吧,我曾經(jīng)騎自行車(chē),手筋被切斷過(guò)。雖然重新連好,但是一直沒(méi)有力氣。別人都說(shuō)我膽小,可是,我要是真的遇到壞蛋,又能怎么辦?” 楊馥馥伸出手,拍了拍對(duì)方的肩膀,問(wèn):“你只是去找張念嗎?” “這個(gè)…”凌也平猶豫了一下,遞上一張打印好的A4紙,說(shuō):“其實(shí),我只告訴你,我一直挺喜歡張念的,這是昨晚塞在我房門(mén)下面的,所以我就去了小樹(shù)林。” 楊馥馥打開(kāi)紙張,中間印著:明天早上七點(diǎn),在小樹(shù)林會(huì)面,張念。 秦薇薇房間內(nèi)。 “哎,煩惱,明天早上還要不要去晨跑。”秦薇薇披著浴袍,在屋內(nèi)不爽地說(shuō)。 楊馥馥低著頭,看著床邊的釘鞋,慢慢說(shuō):“昨天似乎大家都被詛咒之類(lèi)的嚇到了。” “詛咒?”秦薇薇褪下浴袍,露出結(jié)實(shí)勻稱(chēng)的身體,完美無(wú)瑕的皮膚泛著麥色的光澤,一面輕蔑的說(shuō):“都什么年代,又不是推理小說(shuō),這個(gè)蛇涎草詭計(jì)我認(rèn)為有三種可能性。其一,兇手用了什么不把蔓藤弄斷的辦法,把尸體塞進(jìn)去;其二,兇手用了某種障眼法,凌也平撥開(kāi)蛇涎草的時(shí)候,已經(jīng)斷開(kāi)了;其三,張念自己裹進(jìn)去,弄了一個(gè)經(jīng)典的自殺。” 楊馥馥回答:“第三點(diǎn),有問(wèn)題。其實(shí),除了張念手腳是被堅(jiān)韌有彈性的青藤裹住,身體上的枯藤都是一拉就斷的,這些我都實(shí)驗(yàn)過(guò)。這個(gè)不可能犯罪的矛盾,就在于兇手或者張念自己,根本無(wú)法進(jìn)入蛇涎草內(nèi)。” 秦薇薇似乎明白了,嘆了口氣,說(shuō):“這種犯罪,大概只有陳乾幄那個(gè)推理小說(shuō)家,和喜歡不可能犯罪的站長(zhǎng)會(huì)興奮了。” “的確,不可能犯罪被濫用的今天,很多人都盲目追求手法,而忽略了如此犯罪的意義。陳乾幄、楚之橋都是很追求密室、相對(duì)密室之類(lèi)華麗犯案手法的人。” 楊馥馥換了個(gè)話(huà)題,似乎不經(jīng)意的說(shuō):“每天你都跑步,我記得以前在論壇聽(tīng)你提起過(guò)。” 秦薇薇坐在床邊,脫掉鞋子,抬起腳底,上面有傷痕,說(shuō)道:“我是業(yè)余長(zhǎng)跑運(yùn)動(dòng)員,前幾天,腳底被玻璃扎破了。看過(guò)醫(yī)生,大約只能是慢跑了。但是,我還是堅(jiān)持晨跑。” 楊馥馥幫著對(duì)方換藥。這樣的傷口不是新形成的,而且不隔著鞋子,赤腳幾乎是無(wú)法走路的。 玄關(guān)。 老柴鎖上大門(mén),老鐵門(mén)發(fā)出刺耳的回響。 “真是辛苦,您一個(gè)人居住。”楊馥馥站立于一旁,似乎不經(jīng)意的提起話(huà)茬:“這個(gè)旅館沒(méi)有其他工作人員了嗎?” “那個(gè)叫張念的家伙買(mǎi)下了旅館,把所有人都遣散回去了。”老柴回答:“數(shù)月前就一直來(lái)?yè)v亂,還有一個(gè)人,和張念、楚之橋一起,最初我也沒(méi)在意,以為是攝影愛(ài)好者,他們來(lái)了好幾次,我就多留意了。” “第三人?”楊馥馥略帶意外的問(wèn):“在我們之中嗎?” “我只是遠(yuǎn)遠(yuǎn)看著一共有三個(gè)人出現(xiàn)在六角館。”老柴滿(mǎn)是皺紋的眉頭捏成一團(tuán),回答:“數(shù)月前是兩個(gè)人先來(lái)探險(xiǎn),后來(lái)又多了一個(gè)。這次聚會(huì),那個(gè)叫張念的來(lái)聯(lián)系我,我才認(rèn)出他就是三個(gè)人之一,后來(lái)的楚之橋也很像,還有一個(gè)就…” “說(shuō)起來(lái),陳乾幄有些過(guò)敏,這幾天我皮膚也有些不舒服。” 老柴瞟了一眼,說(shuō)道:“六角盆地,空氣濕度、粉塵數(shù)量都很多,初來(lái)的人,根據(jù)體質(zhì)不同,都會(huì)有這樣的反應(yīng)。”

次日,清晨。 大家起床,都找不到楚之橋。于是順著腳印一起來(lái)到六角館,發(fā)現(xiàn)在龍爪堂內(nèi),楚之橋被吊死在堂中,尸體已經(jīng)冰涼。 陳乾幄頭疼的看了看外面的地面,懊惱的說(shuō):“這怎么可能,從本館到六角館只有一條足跡。”(如圖3) “相對(duì)密室,本館以外到六角館這邊都是密室。”楊馥馥踱步到堂中,說(shuō):“我們把他也抬進(jìn)地下室吧。”

午間,陳乾幄站在六角館前發(fā)呆。 楊馥馥撥弄著藏銀手鐲,踱步而來(lái),輕聲問(wèn):“發(fā)現(xiàn)什么?” “六角館是按照方位來(lái)設(shè)置的。”陳乾幄自信的回答:“我刻意轉(zhuǎn)了一圈,只有發(fā)現(xiàn)張念的地方受太陽(yáng)直射,所以蛇涎草枯黃,那邊應(yīng)該是東面。” 楊馥馥古怪的看了一眼六角館的布局。 “我發(fā)現(xiàn)一個(gè)奇怪的地方。六角館的冬暖閣是正北朝向的。”陳乾幄掏出口袋里的iphone4S,打開(kāi)指南針功能,說(shuō):“原先的建筑,特別是老建筑,會(huì)刻意和本初子午線修筑成一定的夾角,為了采光充沛。” 楊馥馥瞅了一眼腳印,昨晚后半夜停雨,楚之橋應(yīng)該是從自己的窗口出來(lái),一路走到朱墨軒的門(mén)口,再來(lái)到龍爪堂的。六角館附近沒(méi)有樹(shù)林,或者巖石,偶爾只有一些低矮的灌木,都是很脆弱的,無(wú)法經(jīng)受住太大的力量。 “實(shí)際上,第二場(chǎng)犯罪,應(yīng)該在深夜。”陳乾幄拖著下巴,說(shuō):“大家都沒(méi)有不在場(chǎng)證明。而且從腳印深淺來(lái)看,可以排除走了兩遍的手法。” 楊馥馥再度圍繞著六角館踱步,當(dāng)她站立在蒼郁軒與冬暖閣之間時(shí),忽然想到了什么,回頭望去,六角館的陰影著籠罩著自己。

注: 1、楊馥馥為故事主角,不是兇手。她撥弄藏銀鐲子,是思考時(shí)候的習(xí)慣,不用考慮進(jìn)對(duì)案件的推理之中。 2、蛇涎草,一種類(lèi)似于爬山虎的植物,貼著墻壁爬升。蔓藤的兩種屬性與本案有關(guān),其一青藤,堅(jiān)韌有彈力,可以拉伸,并容易恢復(fù)原狀;其二秋藤,又稱(chēng)枯藤,非常脆弱,拉伸即斷。秋藤的形成,與長(zhǎng)年太陽(yáng)光直射有關(guān)。 3、老柴,對(duì)于六角館歷史的描述,是正確的,不存在敘詭。老柴本人,對(duì)六角館的詛咒,非常懼怕,敬而遠(yuǎn)之,也是真實(shí)的。

圖1(圖1為簡(jiǎn)畫(huà)版)

圖2(雕像的位置和圖片的位置一樣,就是在香茗苑、龍爪堂的門(mén)口。)

圖3(更新版)

提問(wèn): 1、本案的兇手是誰(shuí)? 2、兩起不可能犯罪的真相是什么? 3、兇手的動(dòng)機(jī)是什么? 4、六角館,哪一間屋子,可能存在秘密,為什么? (冬暖閣、蒼郁軒、香茗苑、朱墨軒、咸池湯和龍爪堂)

謎題篇結(jié)束。

回答規(guī)則:

答案一律在答案提交帖里回帖進(jìn)行提交,答案提交帖地址: http://www.njjzkj.com/thread-26734-1-1.html

本題截題時(shí)間:2012-08-03 20:00屆時(shí)將放出第四題答案。2012-08-04 20:00 將放出第五題。

對(duì)題目有疑問(wèn)的地方可以通過(guò)站內(nèi)私信、郵箱(tecpin[at]qq.com)、QQ(同郵箱) 聯(lián)系名偵探小品 |