第六屆貝克街杯推理大賽第一題

《平凡之路》

作者:名偵探小品

本文版權歸作者及貝克街推理學院所有,未經作者及本站同意,禁止轉載本謎題

湛湛青天不可欺,是非善惡人盡知。

血海冤仇終需報,且看來早與來遲。

一、起初 父親去世是在1938年的8月。 我們一家本是住在遼陽,因日寇在東三省的胡作非為而舉家搬遷至北平。搬到北平后不久我進了燕京大學,燕園景致雖美可我卻無心觀賞,我知道日寇絕不會滿足于東三省。果然,1937年北平也淪陷了。 搬到北平后父親就在北平的一家戲院工作。父親本就是個愛戲之人,與戲院老板賈仁還是故交。賈老板原是一個民間戲班的班主,經過多方努力終于在1935年初建立了這家戲院,讓那些跟著自己走南闖北十年的戲子們在北平扎根落腳。因為賈家戲班本就有不小的名聲,建立伊始便有不少客人慕名而來。而后賈老板招募了更多的新演員,還專門設立一個相聲場子,儼然成為北平最知名的戲院之一。來到北平后父親便投奔了賈老板,賈老板心善讓我父親在戲院掛名了一個班主之職,也不用管事只做些輕松的活兒——整日與看戲的觀眾閑聊。后來因為父親口才好又學識廣博,總有說不完的奇聞異事,賈老板便安排父親隔三差五登臺說些單口相聲,也支付一些表演的費用。有時票友們鼓搗的聚會,父親還會登臺與大家唱上一兩句,只是不帶妝,畢竟太費時間。 我的母親不識字又身體抱恙不能外出做事,為了貼補家用我萌生了打零工的想法。父親怕我與一些不三不四的人往來,只準我到戲院做小廝幫人端茶遞水。日子這樣一天一天過著,我因父親對我的管束而心生不滿,父子之間的交流也越來越少。 1937年11月中旬,因為天冷來戲院的觀眾也少,閑下來的我正揣著暖爐蹲在舞臺旁閱讀地上的報紙。大門忽地被推開,一陣寒風襲來。從門外走進一個男人,年紀看起來35歲左右留著雜亂的絡腮胡,身高約摸五尺三寸,身披大衣內著軍裝,肩頭落著一些雪。在他身后跟著兩個穿著日軍軍服的人,我們所有人,連同臺上唱戲拉曲的人都停了下來。 賈老板是反應最快的,他馬上迎上去說了幾句,隨后賈老板便領著三人上了二樓(從舞臺方向看)右邊的包間看臺,那名帶頭的男子脫下大衣,筆直的坐在椅子上伸手做了一個“請”的姿勢。賈老板便急忙示意臺上接著表演。 回家后,與父親已經三日未曾說話的我按捺不住好奇向父親詢問那人的事情。父親告訴我那人確實是日軍軍官,名喚近藤俊一,是日軍華北方面軍第6師團參謀長。因喜好京劇特地慕名前來。 那之后近藤依然有來戲院,可能因為軍務繁忙,司令部距離戲院也遠,他的到來很沒有規律。只是畢竟次數多了,大家也就習慣了,再沒像前幾次那樣引起震動。近藤的保鏢也從兩人逐漸降到一人,是跟隨他十幾年的下屬土方吉,之后兩人更是穿著便服與平常百姓無異,但他一直都在二樓的包間看戲。 不知從何時開始,父親成為了接待近藤的專職人員。近藤聽得懂漢語,也能說,只是不太流利,正常交流還是沒問題。我看到他常常被父親說的話逗笑,有時更是他在說,父親在聽,兩人像是有說不完的話。近藤確實喜愛京劇,尤其偏愛看《西廂記》《桃花扇》這類講述情愛故事的劇目,對待戲院的一些演員們也極為客氣,總以先生相稱。 父親在家時起初也會提到他,每當說起此人,父親總是帶著一種欽佩而又惋惜的樣子。從父親那我了解到,近藤在讀書時因為非常仰慕中國文化而自學漢語,對中國的古籍也如數家珍,年輕時本勵志要做一名漢文化研究學者。他的家世顯赫,在日本是有名的士官家族,出于這種家庭原因他不得不參軍,三年前他終于被派到了中國,但是作為一名侵略者的身份。 從小教導我仁義之道的父親與一名日軍軍官走得如此近,令我非常不滿,父親的朋友們也漸漸與他疏遠。與此同時因為開學后學業漸重,我不再去戲院打零工。一直到了1938年的7月7日,那天是母親的生日。為了給母親慶生,我結束當天的課業后來到戲院想叫父親提早回家。可當我來到戲院時,門口站著兩名穿著警服的警察,他們攔著不讓我進去。 從戲院旁巷子口擺攤賣燒餅的小販口中得知,剛才在戲院發生了一起殺人案,一名日本軍官被殺害,戲院的人已經全部被帶去了警局。 難道是近藤?我馬上向小販確認,小販并不知道被害軍官的名字和樣貌,但認識陪同的保鏢,因為那是時常光顧自己攤子的人。我急忙趕往警局,心里莫名的擔心起來。 剛跑到警局附近我就見到許多人從里面出來,其中包括賈老板,他的面色蒼白,像是受到了什么嚴重的驚嚇。我趕緊跑上去喊住他。見到我急匆匆的樣子,賈老板便把我拉到一旁。 “你趕緊回家,帶上你母親快出城!” “我爹他……” 賈老板嘆了一口氣說:“警察和日軍現在都懷疑是你爹殺了近藤,哪怕不是他做的,我看靠這些投靠鬼子的無能警察也根本查不出什么真兇,到時候你爹還是會被拿去頂罪。刺殺軍官可是大罪,你們娘倆也會受到牽連,所以趕緊走吧,走得越遠越好!” 父親殺了近藤?難道父親是故意接近他想要伺機下手? 回到家母親已經做了一桌子的飯菜,我不敢開口,可父親回不來,我終究還是得說。母親聽完很平靜,但我還是看到她眼角有些許淚光。 “小鬼子,該殺,你爹是個英雄。”她對我說。

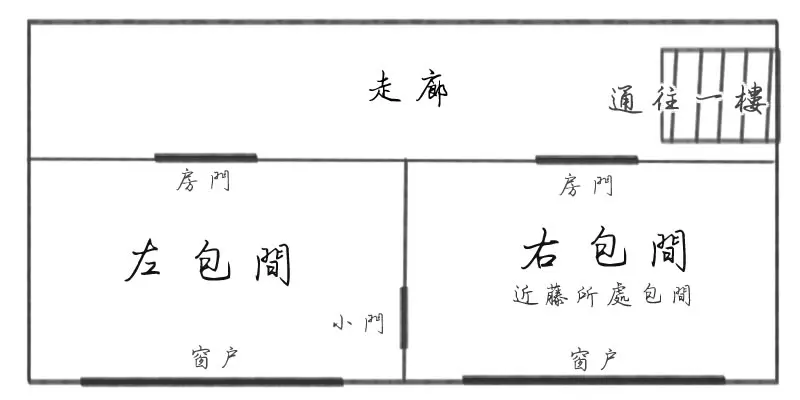

二、昨日 第二天一早我去學校辦了休學手續,與幾個要好的同學說了這事,他們也督促我趕緊離開這個是非之地。可如果我能找到兇手為父親洗清嫌疑,那不是皆大歡喜嗎?抱著這樣的想法我離開學校就直奔賈老板家里希望能從他口中知道更多的信息。 賈老板架不住我的請求便向我描述了他所知的大致經過。 下午四時三十分左右,近藤俊一與保鏢土方吉來到戲院,距離他們上一次來已經過了快一個月左右,我父親王安照例前去接待兩人一起上了二樓到右邊的包間。彼時臺上正在演出《空城計》,「諸葛亮」剛唱道“我本是臥龍崗散淡的人,論陰陽如反掌保定乾坤。”。 《空城計》結束后表演的是《百花亭》,這出戲我記得約要一個小時。在演出時賈老板總是坐在一樓大堂的第一排最左邊的位置,期間賈老板偶有轉頭與后方的一些觀眾交談,曾瞥見包間里的近藤為表演鼓掌,父親在一邊目光卻是集中在近藤身上。 《百花亭》結束后是相聲場,近藤對相聲不太喜歡,所以每當此時他都會關上包間的窗戶進行小憩。我父親和土方也都會離開包間不打擾近藤,父親會在這時候離開去登臺表演,沒有登臺安排時他就會到左邊的包間內單獨觀看,土方則是在門外站崗。 到下午六時二十五分左右,臺上開始進行今天的最后一場演出——《趙氏孤兒》,演員們剛上臺就位唱了兩句,二樓包間就傳來叫喊,賈老板說那是土方吉的聲音。此時賈老板才注意到二樓右邊包間的窗戶竟然還是關著的,緊接著窗戶馬上被打開,土方吉探出身子朝著賈老板的方向大喊。雖然沒有聽懂土方喊的是什么,但是看那個表情他察覺應該有什么大事,于是馬上沖上二樓。當時我父親正愣愣地站在右包間門口,賈老板一邊問著“發生什么事”一邊跑了過去,一到門口他就看見近藤仰面靠在搖椅上閉著雙眼,脖子上還纏繞著一條麻繩,身邊的我父親瞪著雙眼念念有詞好像在重復近藤的名字。土方吉朝賈老板沖來,口中不停的說著什么,賈老板只聽懂了一句“八格牙路”。 之后賈老板馬上讓人去報警,警察趕到后對現場做了一些簡單的調查就下令將戲院所有人包括演員、觀眾和尸體都帶走了。到警局后不久來了幾個趾高氣揚的日本軍官和一名瘦高的翻譯官,其中一名軍官揮舞著武士刀沖著土方吉像是要殺了他一樣,土方吉嚇得跪在了地上匍匐著,后背的襯衫都被汗水浸透了一大半。而后土方吉似乎對那幾名軍官說了什么,他們就全體看向了我父親。 日軍通過翻譯告訴警察(在警局的其他人也都聽到),土方吉作證他到戲院后沒有見到其他人進過包間,因此只有在左包間的父親可以犯案。 于是包括賈老板在內的其他人在警局做了一些筆錄以后就被準許離開,只有父親被以重大嫌疑拘押。 從賈老板所說來看,父親的確是唯一能殺害近藤的人。在近藤小憩時土方在門外看守,其他人無論進入哪個包間他必然會看到。兩個包間中間是有一扇小門的,只有父親可以在土方不知情的情況下到右包間殺人再回到左包間。至于說有人事先躲進左包間,趁著我父親不注意去右包間殺人也根本是不可能的,且不說包間里根本沒有能藏人的地方,包間的門在打開時(無論手腳多輕)都會發出門軸轉動的尖銳聲音,在屋內的人一定可以聽見。包間的窗戶外也完全沒有可以立足的地方,兇手只能從門進入。 所以是父親殺了近藤,他的確是個英雄。

三、離城 臨走前賈老板再次勸我趕緊離開北平,還說了很多叮囑的話。又過了兩天,在賈老板和其他叔伯的幫助下我和母親離開了北平跟隨難民往重慶方向逃去。 母親在途中舊疾復發,為了給母親治病我改變了原定計劃轉而在湖北武漢附近的一個小鎮落腳。安定好之后我給賈老板發去了電報報平安并詢問父親的近況,那時正是8月中旬,賈老板回復的電報里傳來了噩耗,父親在月初已被日軍以行刺的罪名處決。 我沒敢告訴母親,怕她的病情再惡化。母親去世的那天她與我說自己夢到了父親,父親在夢中告訴她自己已經清白馬上就會來找她。那天中午她的胃口很好吃了很多,精神也比往常好了不少。到了傍晚,我剛將稀粥端上桌想叫她起來卻見到母親手指著門口,嘴里念著父親的名字,漸漸閉上了眼睛。 我用剩余的最后一點錢將母親安葬,在廟里為二老立了牌位。從報紙上得知日軍一直在設法攻占武漢,已經孑然一身的我選擇到武漢參軍。 武漢會戰一直持續到10月中旬終于結束,國軍放棄了武漢保存了力量,我也開始了長達七年的軍人生涯。有趣的是在武漢會戰結束以后一次與戰友的聊天中大家談到了近藤,我方才得知近藤在武漢會戰開始時(1938年6月初)被調到第2軍第29師團擔任參謀長參與武漢會戰,后來不知何時他秘密回了北平進行臨時調度,結果7月7日那天被害身亡。得益于此,第2軍的攻勢被延緩。 我父親的名諱自然也被他們提起,因為日軍方面對外宣稱就是我父親殺害了近藤。戰友們紛紛贊揚他的大義之舉,稱他作英雄。 抗日時的軍人,每天的生活都像生命的最后一天,可是對近藤被害一案的真相我依然放不下。

四、復返 1946年1月底,我重返北平,那是一個大雪天。 還有五天就是春節,北平城內家家戶戶張燈結彩準備迎接新的一年。我回到以前與父母租住的四合院,四合院的房東老先生已經過世,他的兒子與我一般大但已成家,現在與家人一起住在這兒。在他的幫忙下,我從雜物間里找到了父親的一些遺物,是當年來不及帶走的。 在父親的遺物中有一本日記,里面提到不少他與近藤的事,這些事他不曾跟任何人說過。父親博聞廣識空有一身學問卻一直無人賞識,在遼陽時僅是一個教書先生,到北平后又成了“戲子”一般的人,靠逗樂他人為生。近藤雖是日本人卻也是第一個欣賞他的人,甚至還提出要邀請他去日本,所以父親一直心存感激,將近藤看作自己的知音。不可避免的,他們之間也有過關于戰爭的爭執,只是之前都無傷大雅。只有最后一次的爭執不太一樣,日記中未寫明爭執原因,只說在爭執最后惱羞成怒的近藤掏出手槍抵住父親的額頭,兩人僵持和沉默了數分鐘后,近藤收起槍離開戲院。那天是6月5日,距離近藤被害還有一個月。父親在日記最后寫了兩個字,失望。 翌日,我來到了警局,現任的警察局副局長是我的戰友老徐,他幫我找到了日軍占領時期的案卷。根據案卷的記載,近藤的尸體被日軍方面領走由他們進行了尸檢,得出的結論是死亡時間在當日下午六時至六時三十分(考慮發現尸體的時間可以再減少五分鐘),死因是機械性窒息,兇器確定是現場發現的那條長約三尺直徑五分的普通麻繩,在脖子上纏繞了兩圈相交于頸后。 在后腦偏上處有一非致命傷痕,是小型鈍器擊打造成,除此之外沒有近期造成的其他外傷。根據傷情程度判斷當時近藤被打暈完全失去意識,隨后在沒有反抗的情況下被勒死,法醫推測整個勒殺過程需要花費三分鐘。近藤死前是在搖椅上坐著,故無法從傷口方向推斷兇手的大致身高。 證詞方面,土方吉說舞臺表演時自己與近藤、王安是同處一室,之后近藤休息他一直都在門外,沒有看到其他人進入過二樓的任何一個包間。尸體被發現前王安從左邊的包間出來找他,在比劃了一番后他理解了王安的意思是敲門(包間之間的小門)沒有人應答,土方覺得有疑于是馬上推門,就看到了在搖椅上的尸體。 除此之外他還說了另一件事,以往近藤與王安在觀看表演時有很多話,不知為何案發那天卻很少。可惜他的漢語水平僅夠最基本的交流,不知道我父親與近藤最后都說了些什么。 父親的證詞則說自己在近藤休息時一直都在左邊的包間內觀看相聲表演,期間沒有人進來過,也沒注意隔壁包間有什么動靜,畢竟隔音效果還不錯。相聲結束后舞臺上在做下一場表演的準備,以往這時候父親都會敲包間的小門,在近藤準許后回到右包間。但案發那日父親敲了好幾下都沒有人回應,他不敢貿然開門怕打攪了近藤。到了下一場的演員們都已上臺,他再次敲門卻依然沒人應答,又從窗戶看到右邊包間的窗戶還是關著,所以只好出門找土方讓其代為開門。之后便如土方所說,二人發現尸體。對于土方所說二人案發日交流很少的事,父親沒有解釋。警察還問了父親是否記得當天相聲表演的內容,父親說自己記不清。 其他的證詞包括賈老板、觀眾、戲院的工人和十來名演員都說自己沒有發現什么特別的人或事,當時坐在賈老板旁邊的觀眾也證明賈老板一直都在第一排左側觀看表演,警察對他們進行了檢查也沒發現疑點。 最后便是證據,令我意想不到的是,案卷記載警察在父親身上搜出了一把干凈的匕首,證詞里父親說這是自己防身之用。 隨案卷保存的還有幾張照片,照片上的近藤俊一面容安詳,口微張,左手朝下放在右手掌上,雙手放在腹部偏下位置。如果不是脖子上的勒痕,他看起來就像是睡著了一樣。搖椅旁的小桌子上放著兩碟糕點和水壺,水壺樣式與軍用水壺相同。父親曾跟我說過近藤擔心戲院所提供的茶水食物會被人下毒,一直都是自備。警察對這兩樣物品進行過檢查,只是普通的茶水和糕點。 “原來王安是你父親,怎么從來沒聽你提起呢。”聽我說明查閱案卷的原因后老徐有了恍然大悟的感覺。“如果不是他把近藤俊一殺了,武漢會戰說不好會是什么結果,他可真是個英雄。”

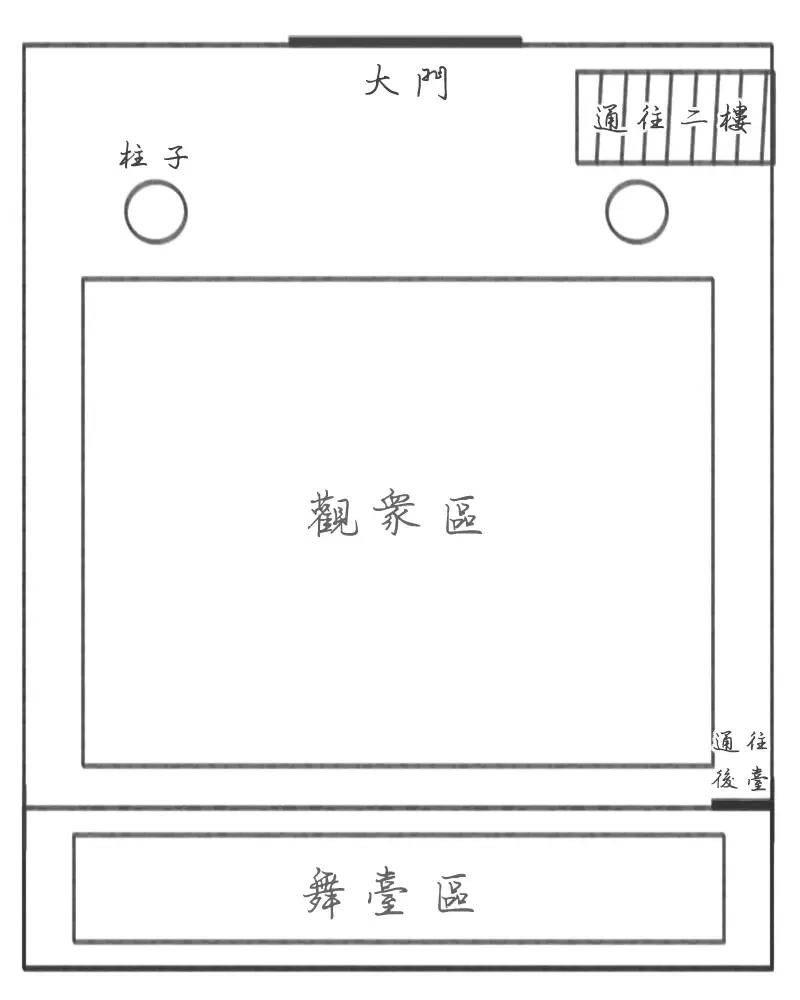

五、故人 自那封電報我已有七、八年未曾與賈老板聯系,沒想到再見面還是在這家戲院。他像以前那樣穿一身長衫坐在戲院大堂的第一排,只是臺上沒有人唱戲,臺下也只有他形單影只。這里在我記憶中原是熱鬧非凡的,當下卻連舞臺上的幕布都已殘破不堪。我環顧戲院,在舞臺左邊有一扇木門連通后臺,一樓大堂擺著九排座椅,座位不夠時連兩側走道都會站滿了人,通往二樓的階梯則是在唯一的出入口大門進來左手方向。 (如下圖)

(一樓)

(二樓)

( 包間內及走廊無任何可以藏人的地方,戲院不存在暗道機關) 賈老板告訴我那次事件后戲院關停了一個月供警方隨時調查,戲院不能運作,戲子們卻得生存,不少人便向賈老板辭別到別處謀生。留下的人終于等到戲院再次開張,可因為發生過人命案子賓客們避之唯恐不及,每日僅寥寥數名老觀眾根本無法維持開支。 硬撐了一個月,戲院開不下去了,賈老板的朋友們建議他賣了此處或重新裝潢改換其他營生,他舍不得。后來他與朋友在兩條街外的西街合伙開了個茶樓,時不時會約上要好的戲迷朋友回到這兒唱幾句。我們聊了許多,自然也聊到了我父親死去的那天。 父親是在大庭廣眾下被處決的,為的就是警示其他人反叛日軍的下場。賈老板至今還記得父親那時的樣子,頭發散亂,滿臉胡茬,右眼無法睜開,身上和臉上滿是血跡,父親總是穿著的那件長衫也破爛不堪像是被無數的鞭子抽打過。 我與母親離開北平后不久賈老板四處托關系終于去獄中看望了父親一次,那時父親就已經遭到毒打,但比行刑時的樣子好得多,他不肯認罪簽字,獄警就每天照三餐對他施以酷刑。他見到賈老板的第一句話就是問我與母親如何,聽到我們已經離開北平他滿足的點點頭。半個月后在法庭走了一個過場,法官不顧父親的喊冤就定罪了。 賈老板沒有繼續說父親是如何被處決,我也不愿去想象那一幕。 在我的要求下,賈老板帶我向后臺走去,這里布滿灰塵,各種戲服、道具像垃圾一般被扔在地上,梳妝臺上也結滿了蜘蛛網。我跟著賈老板往最里面走到了他曾經的辦公室,里面也是一樣臟亂,賈老板走到一個柜子前打開了柜門,激起的灰塵令他不停咳嗽。 柜子里放著許多文件,賈老板在里面翻找了一會兒拿出了一疊檔案,都是當時在戲院工作的人。我拿出本子將他們一一記下,又向賈老板問到是否還記得那日都有誰在戲院。 賈老板苦笑道,“你這是難為我呀,每日出入的客人不下百人,尤其到了傍晚,有熟臉也有生臉,哪可能都記得。別說是過了七八年,就算是讓我當時說出都有誰在旁經過也難,要能記住的不得是能引起注意的人吶。” “那日表演的人可曾記得?” “這……” 賈老板摸著下巴來回踱步,在深深吁了一口氣后他拿過我手中的筆在紙上寫了起來。但他沒有直接寫出表演者的名字而是把那日所演三出戲的角色先列了出來,接著他又把那疊檔案拿去琢磨了半日,最后將三張紙交給了我,上面有不少涂改。 “確定是這些人嗎?” 被我一問,賈老板又將紙拿了回去跟檔案比對起來,然后若有所思的點著頭把紙又交給我。 “文武場呢?” “文武場是固定的班子,你剛剛都記下了。” 我將本子攤開與那三張紙一齊擺在桌面,賈老板對我的行為有些不解,其實我也不知自己在做什么。

作者注:其他與謎題無關的工作人員(比如會計、當天沒來戲院的演員等)被省略,上述所有人均為男性。謎題中描述演出名單有涂改痕跡,因為對解謎沒有影響,所以就不做這個涂改效果了。年月份是指在戲院工作的時間,歲數是以1938年算。

“賢侄,你是認為兇手在他們當中?” “我不知道。” “我知你放不下,不愿相信你父親殺人,可是他殺的是一個日本鬼子!那群畜生在我們中國的土地上燒殺掠奪,欺壓凌辱,他們已經沒有資格稱為人了!”賈老板往布滿塵土的桌面一捶,又再度咳嗽了幾聲。“我們原都以為你父親是趨炎附勢之徒,不曾想他是在忍辱負重,為的就是等待時機。他是為國家做一件天大的好事,他是一個大英雄。”

六、英雄 那時我推托了賈老板想為我接風的邀請,獨自一人回到旅館,躺在床上腦中不斷蹦出老徐和賈老板的話。如果父親殺了近藤俊一,他就是一個英雄。而如果父親不是兇手,他就是一個向日本鬼子溜須拍馬,受到周遭唾棄的漢奸。 那之后我從軍人變回學生,又從學生成為商人移民來了美國,再沒人與我提起1938年的夏天。 兩周前醫生告知我癌細胞已經擴散,我所剩時日不多。 坐在窗臺前,我回憶著自己的一生,想寫點什么卻不知從何下筆,平凡的日子沒有什么值得書寫,思來想去也就父親的事還值得說道說道。 寫到此處,窗臺上落了一片葉子,而我的心里也終于有什么落下了。

補充:

- 本題純屬虛構,涉及歷史事件的部分請以題目描述為準。

- 尸檢結果以題目描述為準,不要借故事所處年代科技不發達為由去做其他腦補。

- 文武場是指京劇中負責伴奏的樂隊。

- 開門的聲音必然會被屋內聽到是指:開左邊房門時左包間內的人能聽到而右包間內的人聽不到,反之亦然。開兩個包間之間的小門時,兩個包間內的人都能聽到,包間外的人聽不到。

- 賈老板所坐的位置,是在平面圖上通往后臺的那個位置,即從門口進來面向舞臺時的第一排左側。包間的左右是從舞臺方向敘述,即右包間是在平面圖的右邊,左包間是在平面圖的左邊。

謎題篇結束。

請根據謎題所給線索分析還原近藤被害一案,要求寫出推理過程。

回答規則:

答案一律在答案提交帖里回帖進行提交,答案提交帖地址: http://www.njjzkj.com/thread-76108-1-1.html

本題截題時間:2018-08-03 20:00屆時將放出第一題答案。2018-08-04 20:00 將放出第二題。

對題目有疑問的地方可以通過站內私信、郵箱(tecpin[at]qq.com) 聯系名偵探小品 |